Singapur versucht, mit einer „Null-Toleranz“-Strategie den Drogenhandel und -besitz im Land einzudämmen. Der südostasiatische Stadtstaat setzt dabei in starkem Maße sogar auf die Todesstrafe, freilich unter Verstoß gegen das Völkerrecht. Jetzt ist erstmals ein wegen Drogendelikten Verurteilter begnadigt worden.

Ein 33-Jähriger war 2023 wegen des Besitzes von 337 Gramm Methamphetamin („Meth“) festgenommen und des Drogenhandels schuldig gesprochen worden. Das verhängte Todesurteil wurde später von einem Berufungsgericht bestätigt, obwohl der Mann die Tat bestritt. Ein Mitangeklagter war indes in einem separaten Verfahren wegen derselben Straftat zu lebenslänglicher Haft verurteilt worden. Die Regierung Singapurs bat nun den Staatschef, Gnade walten zu lassen und das Strafmaß des zum Tode Verurteilten in eine lebenslange Haftstrafe umzuwandeln, um eine Ungleichbehandlung beider Männer zu verhindern. Singapurs Präsident Tharman Shanmugaratnam kam dem Anliegen nach und sprach die Begnadigung am 14. August 2025 aus. Damit ist zum ersten Mal seit fast 30 Jahren in Singapur ein rechtskräftiges Todesurteil umgewandelt worden. So begrüßenswert der Schritt des Präsidenten auch ist, er erfolgte kurz nach der dritten Hinrichtung durch die singapurischen Behörden innerhalb von drei Wochen – allesamt wegen Drogenstraftaten.

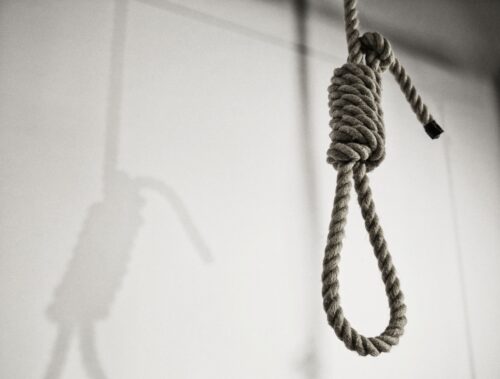

Singapur hat eines der härtesten Anti-Drogengesetze der Welt und ahndet Rauschgiftkriminalität sogar mit der Todesstrafe. Hinrichtungen werden in dem Stadtstaat am Galgen vollzogen. Amnesty International kritisiert, dass es dabei regelmäßig zu Menschenrechtsverletzungen kommt.

Das Völkerrecht und internationale Standards sehen Beschränkungen für die Anwendung der Todesstrafe vor. Dazu gehört das Verbot, die Todesstrafe für Straftaten anzuwenden, die nicht in die Kategorie der „schwersten Verbrechen“ fallen. „Schwerste Verbrechen“ werden gemeinhin als vorsätzliche Tötungsdelikte definiert. Mehrere UN-Gremien, darunter der Internationale Suchtstoffkontrollrat, haben wiederholt betont, dass drogenbezogene Vergehen diesen Standard nicht erfüllen.

Ein weiterer problematischer Aspekt ist, dass Singapur Betäubungsmittelstraftaten zwingend mit der Todesstrafe ahndet. Das bedeutet, wird eine Person mit einer Menge Drogen angetroffen, die über der im Gesetz genau definierten Menge liegt, so muss die Tat unabdingbar mit dem Tod bestraft werden. Dieses Vorgehen lässt Richterinnen und Richtern keinen Ermessensspielraum, um die besonderen Umstände einer Straftat oder den Hintergrund einer verurteilten Person zu berücksichtigen (mildernde Umstände).

In höchstem Maße besorgniserregend ist zudem die große Zahl an Todesstrafen, die in jüngster Zeit in dem Zwergstaat Singapur zu verzeichnen waren: Im Jahr 2024 wurden im Zusammenhang mit Drogendelikten acht Todesurteile vollstreckt und fünf verhängt. Dies steht im Widerspruch zum weltweiten Trend weg von dieser grausamen Strafe. Singapur ist eines von aktuell nur vier Ländern weltweit, in denen in den vergangenen Jahren Hinrichtungen wegen Rauschgiftkriminalität vollzogen wurden. Diese außerordentlich harte Anti-Drogenpolitik hat – wie Amnesty International in Erfahrung bringen konnte – nicht dazu beigetragen, den Konsum und die Verfügbarkeit von Betäubungsmitteln im Land zu bekämpfen, und bietet auch keinen wirksamen Schutz vor drogenbedingten Todesfällen oder anderen Suchtfolgen.

Mehr dazu

Amnesty International hat am 22. August 2025 gemeinsam mit dem Anti-Death Penalty Asia Network, dem Capital Punishment Justice Project und Harm Reduction International eine gemeinsame Erklärung veröffentlicht. Darin kommentieren die Organisationen die jüngsten Entwicklungen in Singapur und erneuern ihren Appell an die Regierung, als erste Schritte ein Moratorium für Hinrichtungen zu verfügen und alle anhängigen Todesurteile umzuwandeln. Die Erklärung (in englischer Sprache) wurde hier hochgeladen: https://www.amnesty.org/en/documents/act50/0218/2025/en/